雖然疫情之下無緣出走法國,今年29屆French May「法國五月」以「藝術出走」為主題,既然今年沒法出走,不如就在香港一探法國藝術節。每年的重點展覽,當然少不了《超現實之外—巴黎龐比度中心藏品展》,展覽由超現實主義藝術權威專家 Didier Ottinger 為香港藝術館策劃,展出逾 100 件巴黎龐比度中心藝術家的作品,包括 André Breton、Giorgio de Chirico、Salvador Dali、Francis Picabia、Max Ernst 及 René Magritte 等,從中可以了解到神話的演變,以及貫穿於超現實主義的藝術美學,絕對是一場豐富的藝術盛宴。反正生存亂世的我們,也是難以分辨真假,恍如活於超現實時代當中,不如就讓藝術成為止痛藥,讓理智暫時脫離。

假如超現實藝術是一顆止痛藥

一年一度香港「法國五月藝術節」將至,不如就在French May來臨之前,一起重溫上年的重點作品。2020年的French May以「超現實藝術和神話」為主題,由超現實主義藝術家權威專家戴迪亞.歐登傑(Didier Ottinger)策劃展覽,為大家帶來巴黎龐比度中心超現實主義藝術家的作品,以超現實風格配上神話學構成藝術,帶觀眾暫且脫離一個超現實時代。在藝術裡沒有荒謬、真假與美醜之分,只有無限想像與現實相互交融,既然世界如此荒唐,我們以更瘋狂的方式回應世界,在光怪陸離的社會中喘息。

法國五月French May《超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展》

Salvador Dalí ─ 破壞一種禁錮

「超現實主義有一種破壞性,但它只會破壞在它看來禁錮着我們視野的東西。」20世紀西班牙超現實主義畫家、雕塑家及版畫家薩爾瓦多.達利(Salvador Dalí)曾這樣形容超現實主義。

這種流派追求純粹的精神自主,旨在將夢境及現實中的矛盾化為絕對的現實,並以精神層面分析各心理學家如佛洛伊德、容格、拉岡的理論,抽取當中的概念作為創作主軸,運用各種詭異手法,糅合現實、潛意識、夢境以及神話元素,創造一種夢幻且超現實的意象。

擁有「當代藝術魔法大師」之稱的超現實藝術家達利,常以一種「偏執狂的批判方式」呈現畫面,是位具非凡才能和想像力的藝術家。別以為他的作品距離當代社會遠在天邊,事實上,童年時你我曾手執一支的珍寶珠 Chupa Chups,其商標設計便是出自他的手筆,我們從小一直舔舐着超現實藝術家的作品,同時也親手將著名超現實藝術家的作品不屑一顧地棄於垃圾桶內,這也算是另類的荒謬吧。

超現實主義藝術家常以神話中的魔怪和可怕生物隱喻威脅、暴力以及戰爭中的慘痛經歷,因此,作品常出現由動物形態衍生而來的怪異元素。以達利於1930年所創作品《Guillaume Tell》為例,畫作以瑞典傳奇故事當中的主人翁威廉.泰爾(William Tell)為藍本,飛馬取材自古歐洲文明神話,可解作靈性修為上的追求,威廉還有天上的飛馬毫不忌諱地裸露其私處,表達出性的本質,與旁邊掩着臉、私處剛好被遮蓋的人成強烈對比,彷彿勾劃出當時的普羅大眾仍避談性話題的社會現象。

André Masson ─ 內心複雜的牛頭怪

飛馬以外,法國超現實藝術家安德烈.馬松(André Masson)便常以牛頭怪表達自己的內心世界。他曾於第一次世界大戰為法國出征,期間不幸受重傷而歸,193年代中期移居西班牙時又不幸遭遇另一場戰爭,親眼目睹戰爭的恐怖。公牛是西班牙的重要文化產物,對他而言,公牛代表無情的怪物、黑暗與殘酷。自此,在馬松的作品中經常出現牛頭怪,1938年創作的《Le Labyrinthe》也正正暗示了一戰對他的傷害,馬松認為自己就是牛頭怪,它的骨頭和器官被石梯、迷宮和希臘塔取代,內心顯得相當複雜。

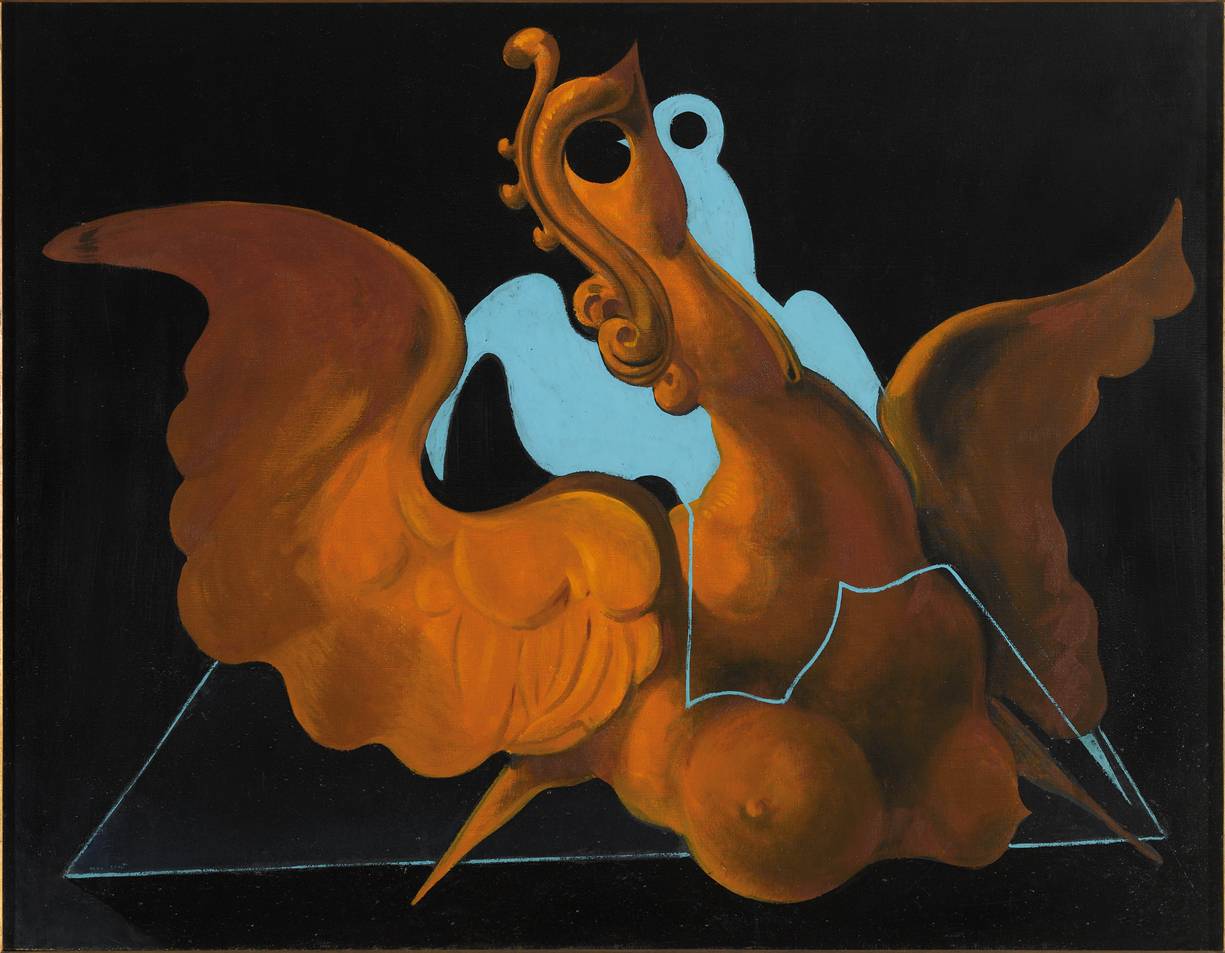

Max Ernst ─ 對性原始渴求

另一位德裔法國超現實主義藝術家馬克斯.恩斯特(Max Ernst),則喜歡將鳥與人結合成怪異生物,因受佛洛伊德的心理分析學說影響,在作品《Chimère》當中,便以鳥人與女性性徵結合,視為人類對性以及異性的一種原始渴求。

藝術當中的「意想不到」就是心理治療的一部分,超現實與神話的異想天開給予觀眾對現實世界的好奇與幻想,這是對未來還有現實以外的一種想像與期盼,也是對現有生活的一種警惕。藝術可以表達自我,也可以撲滅一種悲傷,或是一段不堪入目的經歷。假如藝術是一顆止痛藥,至少我們的心靈毋需再存活於現實當中,脫離現實殘酷,以瘋狂的藝術對抗荒謬,給予對世界無窮想像的希望,治癒人們對現實的挫敗,正如雞蛋也是種頑強的生命,或許我們再不應對現實過分執著。

翻開止痛藥的有效期限:永不過時

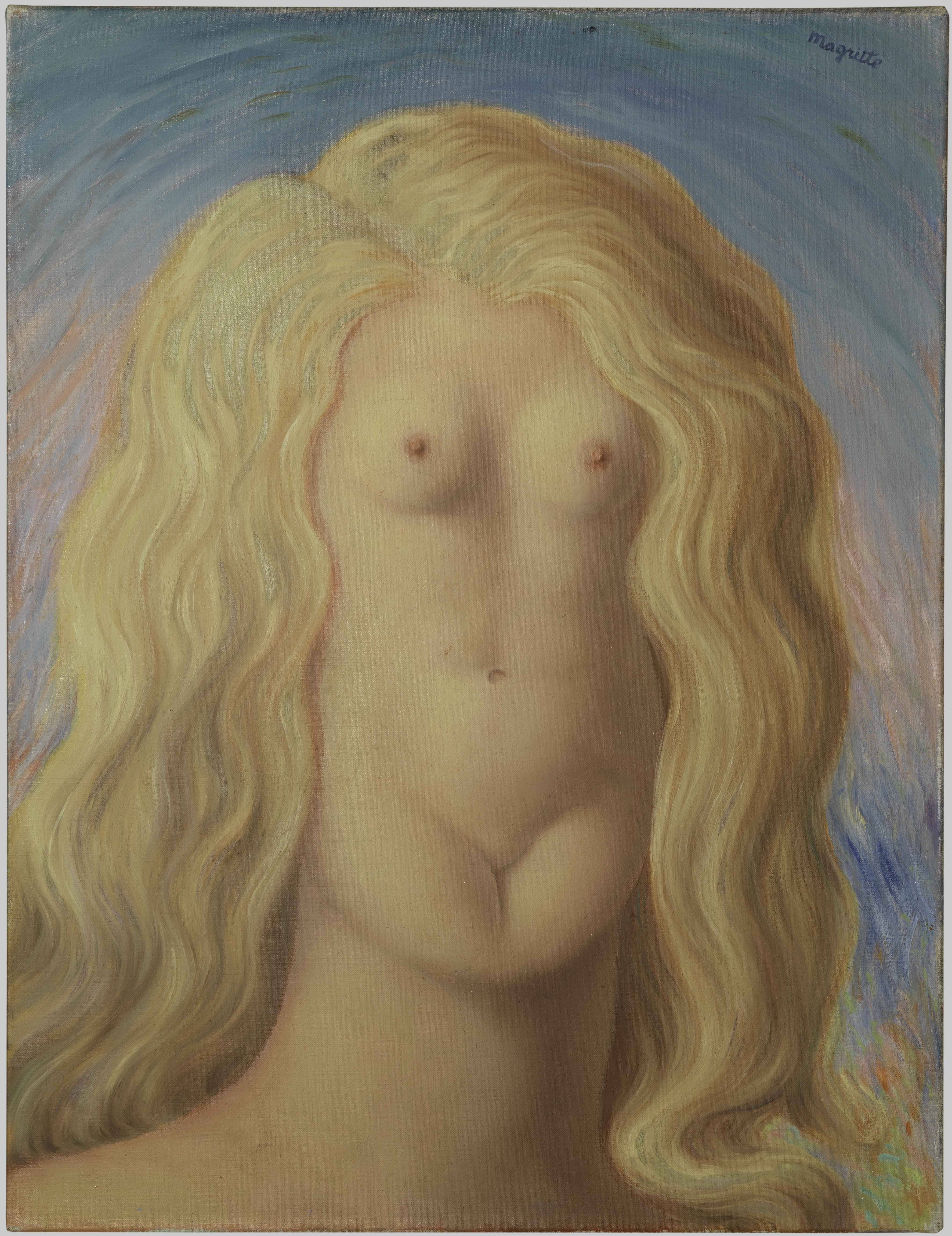

Rene Magritte —— 挑戰日常

對現實世界的幻想以外,超現實畫作也有相當貼地的一面,畫作中所帶給我們的啟示,直至今天依然湊效。超現實主義可能是當代最多人接觸的藝術流派,大家對瑪格列特(Rene Magritte)的作品也不會陌生,1964年創作的《人子》(The Son of Man),在薄霧瀰漫的背景前,一位身穿黑色西服、頭戴禮帽的男子寂靜站立,面部被一顆青蘋果完全遮蔽,給觀眾留下無限想像空間。瑪格列特的畫作常讓人墜入「自問卻無法自答」的思考空間中,他常以遮擋事物為作品題材,亦曾這樣說道:「我的畫作隱藏著未知和謎團。它勾起想像,使人好奇。但其實它什麼都不是,因為混亂是無從被認識的。」正如我們總會從臉部開始審視一個人,依靠臉容定義一個人,但那可能並非「真正」的他,對於我們所認識的一切,永遠有着一種「知人口面不知心」的懷疑,無從被確切的認識。

瑪格列特於1945年所創作品《Le Viol》亦能如斯解讀,畫作中以女性身體器官取代面部,眼睛成為乳房;鼻子成為肚臍;嘴巴成為陰道,將女性的身體部位疊加在臉上,揭示當時男人看待女人的方式僅針對其身材,女性的存在僅僅是為了滿足男人最原始的慾望,同時也描繪着當時婦女被壓迫的問題。盡然現今社會的女性地位得以提高,他的作品彷彿在揭示我們社會最深層思想的陰暗面,女性的存在意義是否受尊重,而再不是男人的附屬品?如果藝術是喚醒世人所遺忘或不敢窺探的種種事物,百年以前的藝術家刻畫着婦女受壓迫問題,百年後的我們仍然追求着男女地位平等,以身材衡量女性的膚淺男人或許仍隨處可見,富歷史痕跡的超現實主義對日常現實的挑戰,至今依然超前。

回看近百年前超現實主義藝術家的作品,或許無法改變現實生活的種種不堪,但之所以在腐爛的社會,我們仍需要存在藝術,正因它能帶給我們猶如解藥的魔法,從藝術的領悟中治癒人心。近百年前,超現實畫家向社會訴說的啟示,至今仍然鏗鏘,若果超現實藝術是一顆止痛藥,藝術可以永無止境地存在,正因藝術不在於作者給予作品何種意義,而是每個人對作品的獨有詮釋,從近百年前的超現實畫作,領悟現今社會的價值,或者時至今日仍有其存在必要,而它將會是永不過期的藥。