電影美指文念中花四年時間拍攝許鞍華,紀錄片《好好拍電影》終於面世。影片除戲中訪問了影壇眾多重量級人物,並以Ann多年創作貫穿她的人生,還深入她家中,拍攝她與母親由陌生到親密的關係。戲中訪問的人物達30多個,拍下的素材以百小時計。及後,攝製團隊再用無數夜晚爬梳資料,最後才剪出現在這個終定版。

開拍《好好拍電影》時,文念中懵懵懂懂,但他很快就問自己,為何要拍這部電影,自己想說甚麼?它的作用在哪裹?

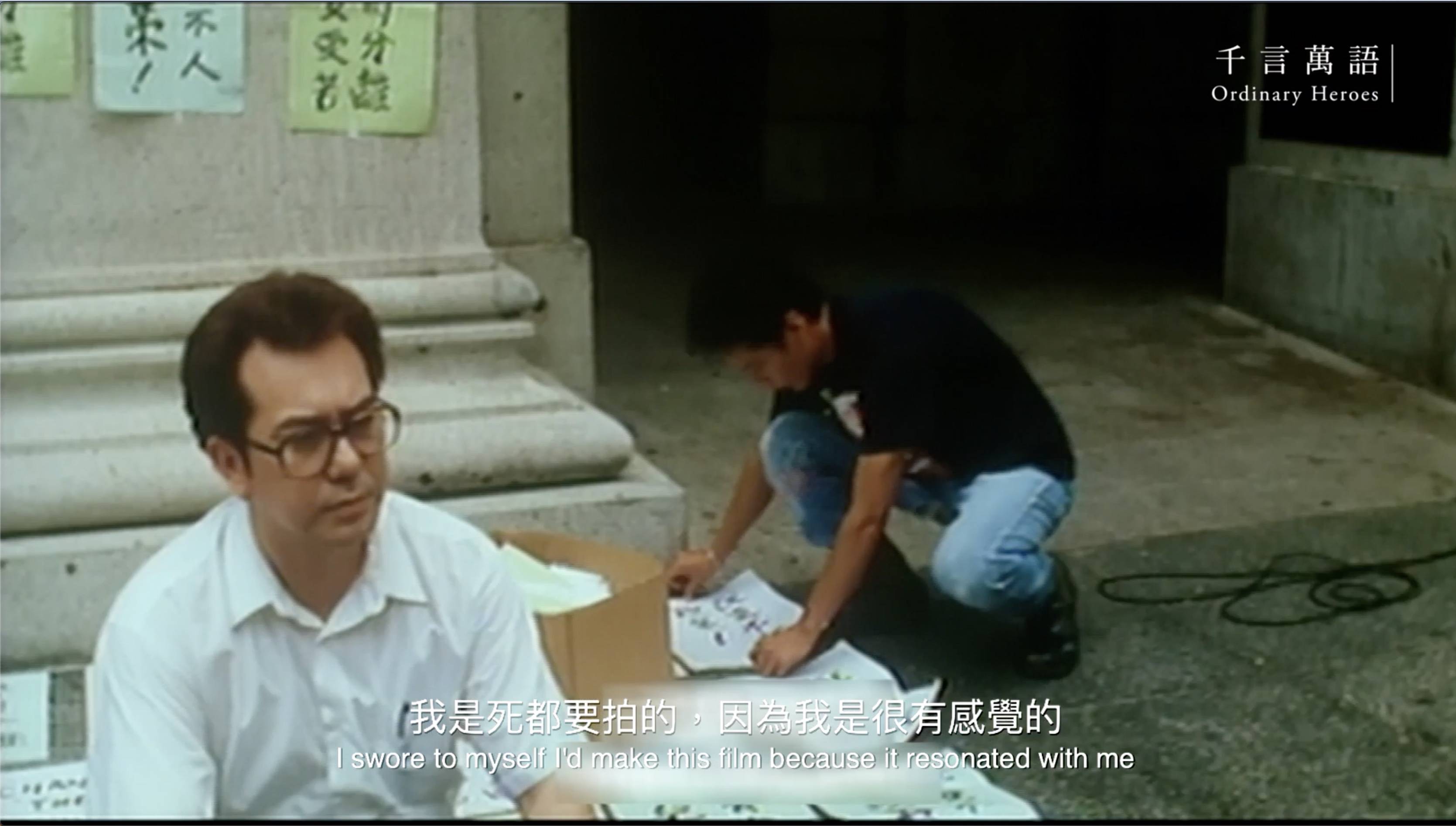

「由第一天開始拍攝,我是被Ann拍電影的態度和投入感動的,因此更想觀眾了解她拍攝的初心,多於她每部電影的社會意義,或者多於去分析她的作品。」他說電影分析在坊間已經好多。他想拍的是許鞍華作為一個人,一個電影人,一個香港電影人的故事。「如果談電影技巧,可以用文字寫,它們會比紀錄片更深入。」

他說,自己想讓更多人看到,Ann Hui作為一個人,拍戲的態度和初心,「觀眾看罷,然後去找她的戲來看,這是我更想做的事。」

電影是遺憾的藝術,縱使好評不斷,影片還有不少場面沒有拍下,留下以下這些影片背後的小秘密,一直烙了在文念中腦海中。

《好好拍電影》—八個沒有

01 沒有去的日本之旅

《好好拍電影》好評不絕,但文念中(Man)坦言,當初勇字當頭開始拍攝,根本還沒有想好影片內容,「開始拍攝時我們還沒有想好。當時本來正在拍攝《明月幾時有》,我在現場一直跟拍。我是到拍完後,停了機才開始想怎拍紀錄片的。」

拍攝期間,Man一直擔心材料不夠,有天阿他跟Ann喝茶,許導給了他一個好好的提議──「年輕時爸爸跟她說,你有個表哥在日本,想介紹給你做對象。但Ann看過相片後,嫌他不夠靚仔,沒有理會。」但到拍完《客途秋恨》(1990),Ann留了在日本一年讀日文。當時表哥已娶了太太,又有了小朋友,但對Ann很照顧,常帶她去吃飯去玩,又送她禮物。但自從由日本回港,那年之後,大家幾十年來都沒有見面了,只有通訊。

Ann跟Man說,不如大家同去一次探日本表哥!「我聽到很開心,馬上覺得打開了一條線,可以拍到他們幾十年不見,相擁而泣的畫面。」但這事沒有發生,「也許她也覺得自己說得太衝動了,因為一來表哥經濟沒有很好,未必想被拍攝家裡狀況,二來表哥身體不大好,要面對這麼多陌生人,可能很不自在,這的確可能會把他嚇倒的。」但Ann一直沒有明言拒絕,攝製團隊還不時去追問她:Ann,今年有櫻花祭,又有抬神橋的祭典啊!「結果我們沒有去日本,只能跟Ann去長洲,長洲有飄色嘛!」

02 沒有拍的生氣

「每個片場都會有導演發脾氣。」文念中說。他跟許鞍華關係良好,在拍攝現場往往較少被罵,但因為要拍此紀錄片,他鋌而走險,常拿着攝影機走到火爆場面前線,「其實我是冒了生命危險去拍的,因為當時距離她其實好近。」

他解釋,對Ann來說,沒有事情比教戲更重要。她發脾氣通常是因為現場的客觀條件影響到演員表演,「她發脾氣通常很激動,倒不會指着人來罵或說粗口,文人導演不會很失儀。」

戲中有晚她在現場大發雷霆,開始罵人,然後鏡頭一轉,翌日她笑吟吟的來到跟拍攝組道歉,說自己不應如此。但原來前一晚她發脾氣時,還有下集,「當時導演罵完氣仍沒消,她跑到了河邊。劇組推我:『你去安慰導演,你去!』」Man一直持着相機,這時漸漸步近許導,發現她已站了在河邊,「我心裡猜忖,要不要開機拍呢?拍不拍好呢?總不能一隻手去安撫她,另一隻手在拍攝吧……我手上又沒有腳架。嗯,最後我決定從朋友角度出發,望她冷靜下來,就把相機關掉了。」

然後發生的事令他後悔了,他距離她只有兩步之遙時,Ann突然好生氣,用力把對講機擲出,掉到河裡!「我親眼看着對講機拋物線的飛出,然後聽到澎的一聲,河上泛起漣渏,我內心一叫了出來:『SH*T!沒有拍下來!』我步上前,一邊安慰導演同時安慰自己。」他當時還不想放棄,一直心想如果翌日可以補拍這一幕就好了。這自然不可能。

03 沒有世紀大團聚

「除此,還有一幕沒有拍下來!」阿Man說。

有天,他約了蕭芳芳做訪問,現場氣氛很融洽,「她是很Nice的,但她耳仔不好,我們的訪問不是對答的,我得事先給她電郵,寫好問題,由她選來回答。她把答案背好,到了現場才開始一條條錄影。」他記得當天芳芳姐特別喜歡他們打的燈光,心情大好。拍到一半,Man收到關錦鵬的訊息,「他說當晚正是《撞到正》(1980)世紀大聚會,你一定要來拍呀!機會難得。」《撞到正》是當年許鞍華拍的第一齣驚悚片,主演的除了蕭芳芳,還有鍾鎮濤和竹釗天蘭等。由於當晚由導演、監製、副導演、編劇陳韻文、美指、梳頭化妝、幕前幕後將全部到齊,文念中自然流晒口水,「我聽到當然很想去,這很難得吧?。我跟芳芳姐又相處得好,正打算問蕭芳芳。」

就在這當下,他想了一下,主角是阿Ann,應該先問她吧。「我發訊息給她:『我可以拍嗎?』她馬上覆我:『不,因為當晚這麼難得,我不想攝製隊到現場會影響到大家聯絡感情。』他深深明白以阿Ann的性格,總不想注意力集中在自己身上,她怕因此改變了聚會的目的。「我只好接受,這是很可惜的。」

事件本來還有一個小插曲,翌日他本來已約好陳韻文做訪問。陳韻文是許鞍華早年編劇,二人作品包括《瘋劫》、《撞到正》,《投奔怒海》初稿也是她寫的(後由邱剛健接手改寫),二人關係密切,但又發生過不少爭吵,阿Man想若她能接受訪問就太好了,「但她說當天不適,然後馬上又要離港了,沒有訪問到陳韻文很可惜。」去年陳韻文曾寫數篇《記憶中的事實》,談到Ann記述《撞到正》的構思過程不符事實,又提到Ann曾有幾年在訪問中數落她,及後仍找她看劇本,這些事她過了好幾年才知道,心裡十分不快。陳韻文去年自述,她知悉文念中要來訪問時正在生Ann的氣,因為她認為Ann憶述的《撞到正》緣起不是事實,她問劉天蘭:「你教我(訪問)講真話或假話?」劉答當然說真話,但她一決定了不說真也不說假,乾脆不要訪問。但當天她病倒入院,倒是真的。

04 沒有編劇

文念中拍攝電影期間,看了陳安琪《水底行走的人》,覺得太戲劇性了,活像戲劇。他自己拍罷《好好拍電影》,同樣有觀眾問他:「你們有沒有編劇?」他說可能因為影片也很戲劇化,令人有此感覺,「我想說,影片是沒有編劇的,我們的拍攝都不是安排的。」

戲中有一幕拍攝Ann帶同九十多歲母親我們到老人院,結果搞錯了日子,白走一趟,Ann傻傻的說那帶母親去吃東西吧!「那幕很戲劇性,但不是安排的,真的是Ann記錯了日子。她後來說真不好意思,自己了擺烏龍,還跟我說重開後再約吧,但結果不了了之。」他說觀影時大家像看喜劇,覺得好笑,他們在現場是很失望的。同樣,戲中Ann去看中醫,那中醫竟然在一邊吃叉雞飯,一邊喝百蘭地同時看症,「他口中說着那些好像電影裡江湖術士的對白,那都是生活上遇到的。」

雖然沒有編劇,但影片在剪接上還是要找出Storyline,將事件串連,突出人物性格,談到這方面,他特別讚賞兩位女同事的共獻:PanPan編劇出身,因為了解Ann在其他訪問說過甚麼,她在揀取內容時往往由編劇角度出發,「她負責處理訪談內容,每次一個鐘的訪問她都會把錄音紀錄成文字,一小時訪問一萬多字,所有訪問加起來有40個萬字!剪片時,我們就拿着那40多萬字來拼拼湊湊,這樣對剪接很有幫助。」落手剪片的是Eva(姜雯潔)和林澤秋(外援),他們將不同的編排剪出一個又一個版本,將影片剪得有故事性,「他們三位都身擔了編劇的崗位。」

05 沒有演員訪問

很多人看完電影問文念中:為何沒有訪問鮑姐?沒有訪問秋生?阿Man說,背後有原因。

Man在行裡近三十年,跟很多大明星合作過,包括發哥(周潤發),「我要訪問發哥也不難,我有好一段長時間跟發哥合作,經常跟他跑步。但我這齣戲似乎不大需要訪問演員去談Ann怎樣教戲。」

因為他手上太多材料,反而不敢亂碌卡,「本來我打算做好後,有需要再去補訪,但後來梳理素材時,我了解到自己想集中描寫導演的成長,以及香港電影圈的成長──當電影新浪潮成了新勢力,八九十年代港產片起飛,再到後來電影業式微,你不得不考慮大陸市場……這些經歷變化,好像已不夠空間再加插Ann怎跟演員教戲了。」發哥秋生鮑姐,只好放棄!

06 沒有大水喉

很多人都問,文念中背後沒有老闆,怎樣開拍這樣一齣紀錄片?其實他捱得不容易。

「開始計劃時,我曾跟電影發展基金,和CREATE HONG KONG申請過資助,資金大概佔預算1/5。其他4/5怎辦呢?得靠我自己想辦法,例如我的積蓄,或不停地做美術指導工作。」除了養家,他也要不斷接工作,以養著團隊兩個同事。

因為申請了政府資金,所以大家都知道他正在拍攝許鞍華的紀錄片,當時國內有一個被他形容為「可觀」的資金來接觸他,「他們不理你拍甚麼,只知道是拍許鞍華導演的,就提出了一個Offer,說希望買斷國內放映版權。但我也不知道怎麼會有此勇氣就回絕了。」Man說可以的話,希望將紀錄片的版權保留在自己的範圍內,他怕萬一簽了,在選材、訪問對象、剪接空間上都有限制。本來的想法,是先把戲做好,才去想其他事情,時維2018年。

「但沒有人想過,2019-2020年世界會發生翻天地覆的變化,到了2019年尾,當我們做好了電影,開始要找數,發現資金貧乏,那些曾給我們Offer的國內資金都消失了!因為整個經濟環境都有所不同。」他慶幸自己沒有接受Offer,「還好,我沒有為了去迎合國內上映,把它變成了不是自己想要的版本。」

07 沒有大班底

拍攝一齣紀錄片要幾人?很多人都會問。

「我們由拍攝、燈光到剪接,所有大小事務,全部只有三人。我是導演,另外兩位都是《明月幾時有》的拍攝同事,她們當時一聽到我想拍許鞍華紀錄片就義無反顧馬上加入了。」

團隊在由2016年組成,直到2019年年中完成了後期,但由於還有很多改動,他一直支資到2019年年尾,全長約四年。「發薪水事小,她們真的很投入的去做!前段的拍攝由我拿相機亂拍,到後來飛到台灣約嘉賓訪談,或去Ann家裡拍,我們都不分彼此,大家輪流拍攝、打燈、收音、安排交通接送。」

08 沒有去威尼斯

紀錄片在2019年中已停機,完成所有後期製作了。Man本來的目標是參與去年金馬獎,「但因為各種原因,結果退出了。」本來《好好拍電影》是2020年3月香港國際電影節開幕電影,但因疫情,延到八月,但七月疫情又爆發,電影節被取消了。

「我心情非常複雜,本打算2019年年中拍罷電影,去完金馬獎它就能跟大家見面,但後來社會發生很多變化,疫情也是大家意料之外。我甚至曾經覺得影片面世變得更遙遙無期。」但到了九月疫情稍退,電影節安排了電影在十月小量放映,「作品得以跟大家見面,我心情起伏。」

因為延誤,本來一早上映的電影,反而未映就經歷了Ann拿到威尼斯終身成就獎,「這是第一位華人女導演得主,大家都為她興奮,她在台上的說話令我很感動。」有人問過他會否跟拍Ann到威尼斯拿獎,他斷然說不,影片2019年中已經關機。但最後Lock好的片還是稍加了這一段,「因為她得獎那段講話太觸動我,結果我剪了她幾句講話放在影片後,這樣比較圓滿。」