從炎夏走到寒冬,社會上有着前所未有的光景,不論行人隧道、天橋、甚至簡單如路牌或巴士站牌,也成了限定人士才懂欣賞的藝術館,一件件藝術品帶着青澀的味道,盛載了背後強而有力的控訴。有人厚着臉皮、念念有詞指證作品並非一般年青人能創作而成,但往往年青人的創造力以及吞噬資訊的力量,甚至被外界所想更為強大。

沒有人能定義藝術,如果從事藝術創作的人就是藝術家,來到Z世代,每個人都可以是藝術家。如果社交媒體是助燃劑,我們可以不同的藝術創作方式,呈現創作與網絡媒體的威力,撇開好壞美醜,拋開種種刻板設定,他們也足以帶給前人啟發。

十七年後,重揭仍未痊癒的疤痕

多年以後,香港人埋藏很多無法細說的往事,2003年沙士、2014年社運萌芽、2019年即猶如消失了的下半年、還有2020年疫症再度來襲,字裡行間滲透着一種情感,而揪心大概就是這種感覺吧。17年過去,香港人再次經歷提心吊膽的日子,本地攝影師陳的重新翻開上年初拍攝的一輯相片發布至 Instagram,憶起2003年沙士爆發的種種畫面,「為何17年後,徬徨感覺比03年還要厲害?」比起紀錄歷史,那些照片更像現今香港的一面鏡。

黑白色調的相片,空無一人的梯間、大堂與走廊,無聲無息卻顯得份外寂寥空虛,他希望作品能呈現沙士當年的氛圍 — 無助、灰暗與孤獨。看着一張張作品攝入眼底,與現今香港狀況相映照,感覺特別沉重。「其實他們都不太想重提沙士。」他細說當初拍攝這輯作品的原意,只希望能紀錄威爾斯親王醫院這幢即將拆卸的建築物,其後遇上幾位醫護人員,談起2003年沙士的情況,才決定把自己對沙士一疫沉澱過後的情感加入作品當中,但由於當時未能好好消化情緒,決定先擱置一旁沒有公開。如今一年過去,他再次翻看那輯照片,卻發現一切又重現眼前,「原來真的會重來。」

有些人走過疫症難關,但心卻一直停滯不前。陳的談起姐夫經歷沙士以後對人產生戒心,心理上遭受極大創傷,近幾年更猶如陷入自我隔離狀態。「他們一直維持這種狀況,無法走出困局。」他訴說著以往的經歷,感覺卻更像預告未來,猶如從言談間窺探這年疫症過後的畫面。有些傷口雖會復原,但疤痕始終抹不掉,「甚至到現在仍有很多人覺得三月份代表陰天。」今年春天,或許跟那年一樣。

從刺青貼紙走到國際時尚舞台

乍看這位90後女生的 Instagram,感覺就是一位難以相處也難以捉摸的少女,除了只能默默讚嘆她的奇怪創意和成就,也有感她的一切得來不易。江宥儀(Yuyi)曾憑藉自己在社交媒體上載的作品,獲得國際時尚品牌 GUCCI 青睞,成為台灣首位與 GUCCI 合作的藝術家。Yuyi 的藝術創作瞬間走紅,成為各著名時裝品牌爭相合作的對象,其後更獲選《福布斯Forbes》 2018年亞洲30歲以下最具改變世界潛力的30名傑出人士之一。未走到三十而立之年,她早已攀上事業高峰階段,從台灣出走紐約發展事業,以為她與別人有着不一樣的人生觀,但其實跟一眾青春少艾無異,「就是等待『那個女明星嫁人然後突然息影』的那種劇情啊!」

Yuyi 從小到大都被別人標籤為「奇怪」,令她有時也會不自覺地質疑自己,她形容自己是個很雙極端的人,比任何人都擔心,很情緒化也常自怨自艾,但同時比任何人都勇敢,做着很多別人不敢做的事情。Yuyi在台灣修讀時裝設計,畢業後為了賺錢,開始販售自己所繪的刺青貼紙,後來創作了泳衣系列,為了宣傳

泳衣,便將泳衣的產品相片,還有自己 Facebook 的照片製成刺青貼紙,貼在背上拍攝產品廣告。其後漸漸迷上這種刺青貼紙的創作,半年後,到訪紐約也拍

了相類似的相片,「完全只是覺得好玩。」這種怪異但前衛的創作從此受到關注。「看到馬桶就很想把它貼滿東西,馬桶上都是我的臉,好像很有趣!」

Yuyi 的靈感都來自日常生活,創意使她成為更特別的人,但同時因極端矛盾性格使然,因而感到無比害羞,一度為了躲避親朋好友的評論,放棄 Facebook 轉投 Instagram,「我很怕別人覺得我譁眾取寵」。正正因這決定,成就她日後奔向國際舞台的中轉站,IG 較容易接觸外國用戶,西方世界對Yuyi 的創作接受能力亦較高,使她開始獲外國朋友注目。活於這個人人都依賴手機接收資訊,透過社交媒體了解別人的年代,感覺像被網絡綁架靈魂,我們無法避免受網絡資訊影響,也無法避免受別人影響,甚至自己也成了影響別人的一個個體。大家都更容易對外發表自己的作品,每天打開社交平台,網絡送上數之不盡但風格相似的創作,作品變得不被珍惜,目光容納不逾五秒,雙點擊給個讚便離開,「每個人都開始創作吸睛的作品,想讀者劃過之餘,可不可以也討論。」Yuyi 形容這就是一個網絡時代的定義。「一個人覺得自己在做藝術,他就是在做藝術;如果他覺得自己是藝術家,那他就是藝術家。」

網絡世界為 Yuyi 創造了一個藝術事業的高峰,但她也只謙虛形容自己為 Instagram Influencer,「藝術家在我心中的標準,我還需要再努力。」Yuyi 已逾半年沒回台灣,因為心理上太害怕別離,導致她每次從台灣出走都憂鬱症發作。所以請別羨慕她的成就,別質疑她的努力,因為這不是社交平台那一格子內的事,她背後所付出的,很可能是一種感情、一個地方,別把網絡藝術看輕,它背後是一個世界。

用攝影感受世界萬物無從窺探的內在空間

在她印象中,她不斷在人體經脈游走,每到達一個器官,那裡等同一個房間,而每個房間都有一個人生要處理的命題,每完成一個題目,便會游到另一個房間,整個過程異常迷幻,她把整個故事一一紀錄下來。這是一個關於夢境的故事,「到大學了解到每個系統,發現很多事情都是一脈相承,將我帶到現在的自己。」本地攝影師子朗如此說着。

子朗,只聽名字總被誤以為是男生,卻將自己形容為是個不太擅長面對面與人溝通的「她」。自中學迷上攝影,透過網絡發表個人攝影作品,2018年推出個人攝影集《Intosomnia》。“Intosomnia” 是個自創詞,形容留瀰在 Insomnia(失眠)以及 Somnia(入夢)之間的一種精神狀態。

她將此分為三個部份,文字部份比較幼嫩,但她並無刻意修改,選擇比較誠實地紀錄下來,也為《Intosomnia》創作人設。「有兩個角色對於世界上有很多已制定的文字系統,但這對表達及理解別人上都非常有限,因此無法真正進入別人內心而感到挫敗、抑鬱卻永遠無法爭持,如果有個對象毋需依靠太多文字,單純以觀察、感應,用細微事物了解一個人又是否可行呢?」而已,因中學時期的人生歷練不足以致無法完成創作,直至Asso期間重新執筆,嘗試將夢境融入作品當中,到大學開始接觸靈性事物,New Age、魔法、儀式等成為她生活重要的一部分,慢慢學會梳理夢境、內心與人設的解讀,才能將其逐一歸納,呈現今能所見的《Intosomnia》。「我覺得每個人都應建立自己的一套儀式,將內心、空間、物件相互連結,它不應是社會傳統,而是一種屬於自己的儀式。」

她最近正透過 Instagram 進行招募,開展另類的群像攝影計劃 — 《小獸》。「每個人都有一個比較獸性、動物的自己,一個內在未表現出來的地方」,子朗認為小獸無法以文字描繪出來,希望能以影像正視瘋狂、黑暗,在鏡頭前,每個人都能專心飾演「自己」,「最困難是我們都難以進入一個內心很深入的位置,但也要為他的內心負上一點責任,同時也是種分擔、接收,關於一種信任。」Instagram 成了《小獸》的一個主要平台,「透過 IG 可尋找更多貼近題材的人,有從不認識但想將自己內在表現出來的人,也有香港以外的朋友向我分享個人經歷、想法,是個可親密交流的平台。」至於子朗心中的小獸,「其實我仲諗緊,有時睇人容易過睇自己。」

Z世代透過網絡世界變得雜學,能快速地接觸不同事物,藝術創作變得多元化,「甚至有人會思考如何以新方法繼承舊時代的美好。」藝術本不存在歧視與偏見,人人都可以自己方式接觸藝術、定義藝術,「每個人都願意表達自己、忠於自己,想法自然會變得特別,因為每個人都是特別的。」但若然將 Z 世代標籤為人人都可以成為藝術家的時代,她反認為我們對生活所有事都應該更敏感、容納多一點。我們無法標籤藝術,也不應被藝術標籤,「讓下一代更願意接受每個人的不一樣,不斷學習自己的表達方法,每個世代都正努力打破上一代做得不足的事情。」

既然我們無法定義藝術,藝術也可以毫無意義。我們經常思考藝術的意義,質疑與否定自己的創作,但即使並非大範圍宏觀地對社會好,只要能感動一小撮人,即使是小眾,甚至一個人,已有其存在價值,「我們必須接受藝術可以是無用,只有誠實地進行創作,自然吸引到明白你的人。」

以淘汰事物留下香港消逝一刻

社會千變萬化,萬物從無聲無息間被逐漸取代,繼而消逝,錢幣、手寫字、樹葉,對本地藝術工作者 Giraffe 而言,那是正被社會蠶食而淘汰的標誌。當現金不再流行,錢幣更變得食之無味,棄之可惜﹔當溝通模式變得電子化,手寫字、書信、筆劃隨之失落;當土地越被利用,樹木也買少見少。那全都成為了 Giraffe 的靈感來源。

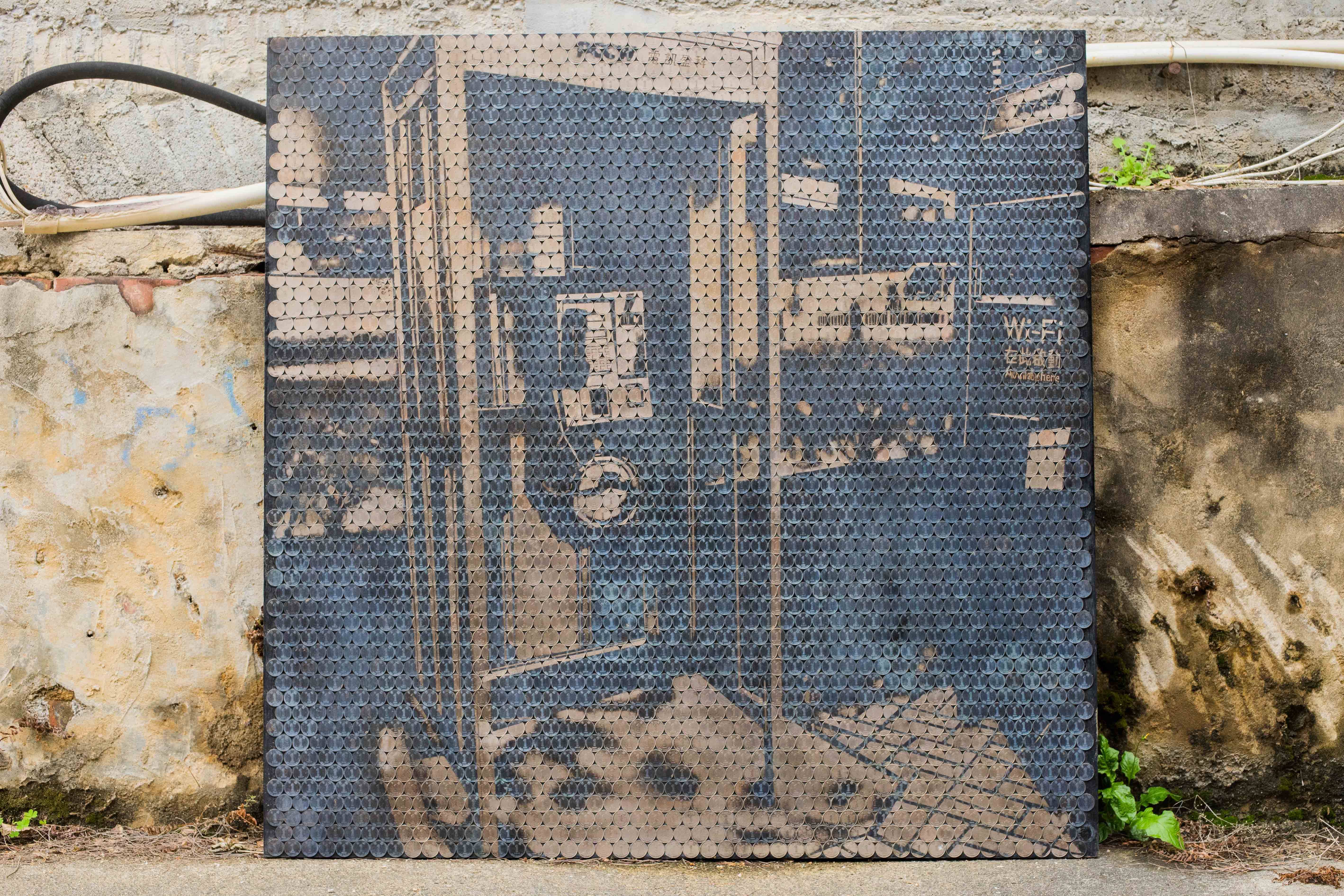

「我不懂得以一種媒介代表完全的自己。」Giraffe 以這三種媒介進行創作,一邊紀錄香港,一邊在藝術創作上力求蛻變。他起初以創作樹葉畫為主,「樹葉採用白蘭樹,也是街邊婆婆常賣的白蘭花,頗能代表香港。」透過刷走葉脈方式拼成一幅畫,作品最終或只出現幾百塊樹葉,但每塊樹葉形狀大小不一,線條會因而無法清晰接合,需要慢慢拼貼,背後或需用上過千塊。其後因製作樹葉畫過程繁複,也遇上創作瓶頸,轉而以毫子進作創作,他的第一幅毫子創作以皇后碼頭為題,並以兩毫子作媒介呈現,「只有曾被英聯邦殖民過的地方才有鋸齒形錢幣,全世界只得香港有。」

他的創作掌握三種媒介,細看他的作品,題材與所選的媒介相互扣連,他以作品《電話亭》作例,「電話亭代表社會沒落,一蚊與電話亭的關係互相牽引,用一蚊打電話,兩者也同為社會發展而被淘汰的事物。」此作品也展現了 Giraffe 在創作路上的無限可能。

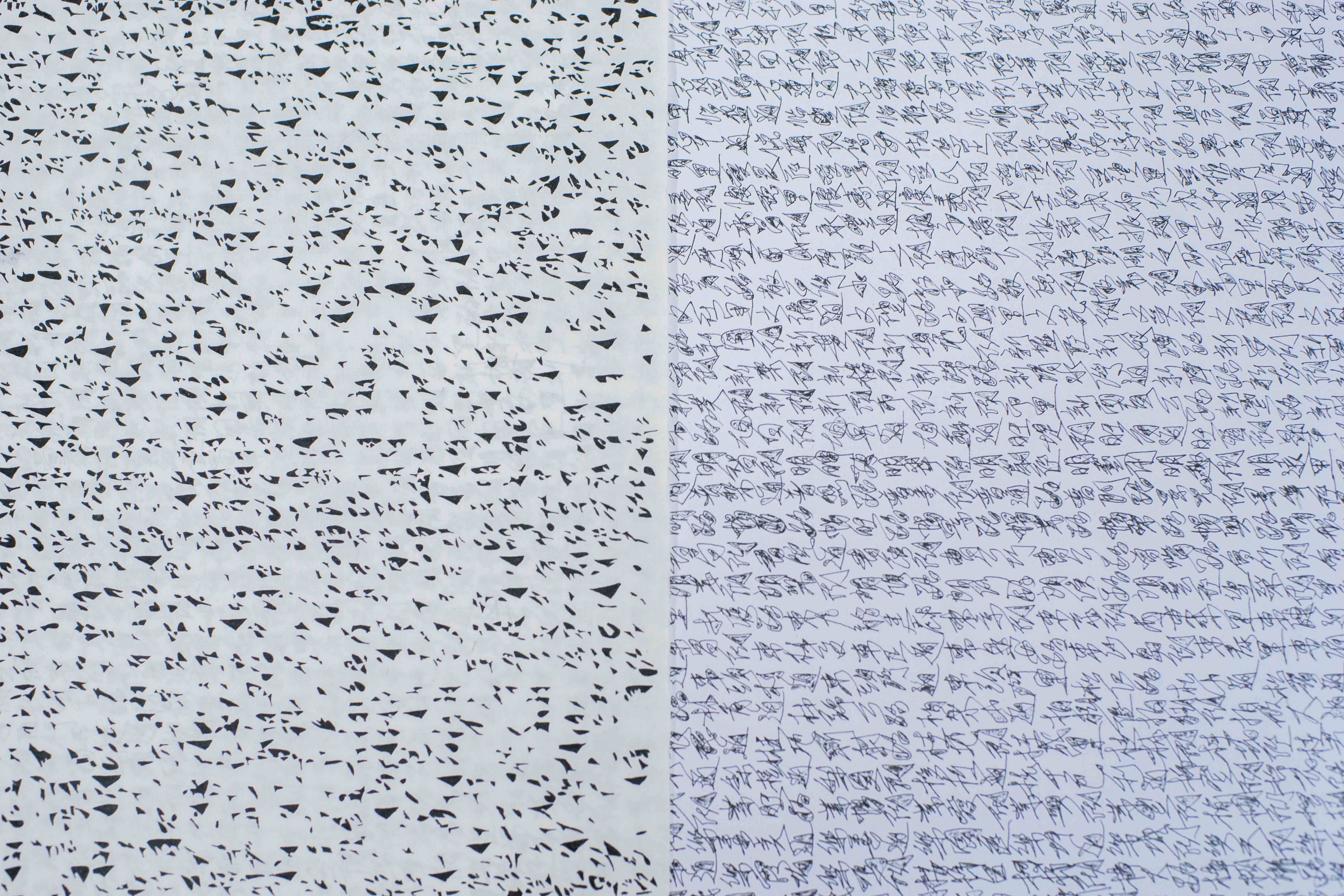

其實 Giraffe 剛開始接觸銅幣創作,只簡單將生鏽與新簇簇的銅幣,利用兩者顏色上的強烈對比拼砌圖像,但他沒有故步自封,也不屑於停留在單一創作上,「每次創作都在利用上一件作品所啟發我的事,完成下一件作品。」經過不斷思考並加以改良,《電話亭》這作品先以藥水令硬幣變黑,再逐少還原錢幣的金屬原色,使其作品不再局限於每個錢幣的形狀大小。而最近一幅銅幣創作直接在一個畫廊開幕儀式上誕生,表演以一毫子畫出立法會圖像。他形容當時正值社運高峰,林鄭直指示威者「No Stake in the Society」,「我以一毫子代表價值低微,但當一毫子一同聚集,都可成為一件美好的事。」作品《立法會》的創作方式同樣有別於《電話亭》,「我用手套沾上藥水,抹出立法會的模樣。」近期他又萌生新想法,以手寫字作畫,最新一幅作品《二千二百條香港街道》更用上兩個多月創作而成,藝術正是如此千變萬化,而創作也不止一種模式。

Giraffe 起初在 Instagram 發布自己作品,猶如一個藝術儲存庫,同時運用不同社交媒體大膽分享自己的樹葉畫,獲不少網民迴響,開設 Instagram 賬户不久後瞬間走紅,讓他更確定以藝術發展自己事業。透過社交媒體的發展,人們更容易將自己的作品對外公開,藝術成了一種風氣,甚至潮流,「不能否認人人都可以是藝術家,只要學會以藝術眼光欣賞事物,建立一種看法或是一個立場,再將其以自己方式表達出來,已經是一個 Artist 。」當到處也能發展藝術,或是發表藝術變得方便,藝術家隨之群起,「競爭多對藝術工作者而言是個挑戰,鞭策自己做得更好,否則被社會淘汰,這是個良性競爭。」藝術同時也顯得被社交平台規範,別墮入社交媒體陷阱,若只着眼於社交平台的風格、營運方式或流量,便容易迷失自我,「媒體只是一種工具,藝術不應被媒體定義。」

本地藝術工作者Giraffe [email protected]

訪問完結之時, Giraffe 煞有介事地帶我們到工作室而外的地方,展示三個以銅鐵拼湊而成的作品,「這是我爸爸近期的作品。」一隻是 Giraffe 小時養的小狗波波,還有草蜢與兩個打鼓人偶,Giraffe 的藝術影響了正值耳順之年的父親,以工作所餘下的銅鐵製成一件件藝術作品,「上一輩的生活環境多勞多得,大家傾向搵食為先放棄藝術,但其實他們也充滿藝術天分。」藝術像打呵欠一樣能感染任何人。