一代文學泰斗倪匡逝世,然而倪家尚有一位於華文圈內無人不識的著名作家倪亦舒。倪匡跟亦舒的兄妹情常被坊間的人作猜想,倪匡生前亦說過,他跟人在加國的亦舒至少有20多年沒有來往,期間只有通過一次電話。很多讀者會想,這樣淡薄的親情,真是非常人所理解。是的,因為倪匡跟亦舒真的不是普通人啊,他們對俗世中的情,無論愛情、親情、友情,亦自有一番見解。

倪匡與亦舒相知

亦舒在《我哥》一書中寫到:「毫不諱言,我是我兄弟的忠實書迷。」而倪匡亦曾對外人說:「亦舒寫得比我好」,先別理他倆的兄妹情是如何,但在文人相輕的世界內,他們保持着對對方的敬佩,也是難得。要知道,要獲得亦舒的讚賞也非易事,她可是連大前輩瓊瑤都不怕得罪的人,曾說瓊瑤寫的書都是給小姑娘看的,沒甚麼意思。

兄妹間二十幾年沒聯絡

倪匡與亦舒多年不見,甚至連一通電話、一句問候也欠奉,於是外間對他倆的關係更覺好奇,心裡總有疑問:二人間是有多大的嫌隙呢?對此,倪匡只輕描談寫地說了句:「無特別事情,何必妨礙他人生活,俗人不明,以爲必要,十分可笑」。哦,倪匡似是一巴掌扇了在一批俗人身上。在倪匡眼中,兄弟姊妹縱有血緣,亦是個體,他人自有他人的生活,既不用老死不相往來那麼絕,但亦不用時刻聯繫,確保親情之間的溫度要夠暖。而且雙方沒意思聯絡,大概是一種共識吧,沒有哪一方比較冷漠無情的說法。

亦舒連親兒也不來往

大家都知道亦舒在年輕時有過一個兒子,名為蔡邊村,後於2013年拿着自己執導的作品《母親節》參加影展,並希望尋回40年不見的親母亦舒。但亦舒拒絕見面,外間一面倒說亦舒無情,她沒回應,就只是發了一篇自己小說的文字:「我懷你的時候是那麼年輕,但是我要你活着,甚至我親生的母親叫我去打胎,我不肯,我掩着肚子痛哭,我要你生下來,我只有十八歲。」「小寶,相信我,我是愛你的。」這一段話,似是道出了亦舒不認子的無奈。

只想將來,不問過去

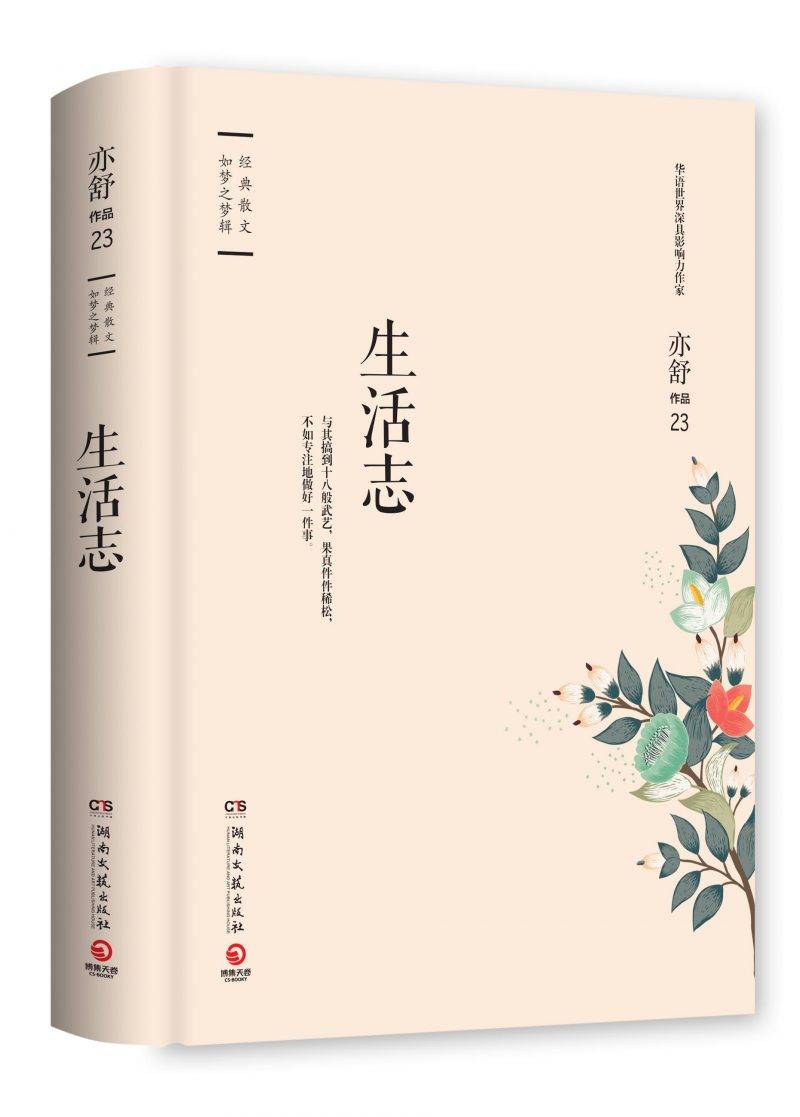

對於亦舒不認子的事,內情是甚麼呢?她對兒子的愛有多深呢?想怕外人都不太清楚,唯一知道的是亦舒是一個何其灑脫的女子,在眾多作品中的女主角中可以體現這一點,而她於《生活志》提過一點是:「過去的人,過去的事,放在心底,午夜夢迴,取出回味,白天宜努力將來。」過去了便過去了,亦舒亦早有全新的家庭,亦有一個女兒,她展望的是將來,奈何兒子蔡邊村已成為過去的人。

淡情的原因

不少人認為亦舒看透世情,因而淡薄無情。在《我哥》一書中,亦舒寫到:「人與人之間,無論甚麼關係,能夠夠淡便耐久,這是不變的道理。」或許在亦舒眼中,這種淡是她經營關係的一種哲學,疏遠對她來說,並不是壞事,無論對親兄、親兒亦一樣。至於這種淡,是否為世人所認同,恐怕亦舒亦不在乎了。

涼薄的快樂

亦舒在《剎那芳華》一書自問:「為人那麼涼薄,怎麼會快樂。」,然後她再進一步解釋:「太會關心別人了,熱情可嘉,可是快樂這件事,非常奇怪,各人準則不一樣,求仁得仁,是謂快樂。從不擔心人家快樂與否,但非常努力鑽營自身快樂,永不言棄,苦苦糾纏。」亦舒認為自身快樂是最為重要的,她亦不認同時常關心別人就是一件好事,至少在她的世界,她不介意你說她涼薄,她亦無需背上世俗上的倫理包伏,在指定日子去關心別人,哪怕是自己的親兄。

心腸漸冷

人的心腸不是一開始就冷的,很多反而是少年熱血沸騰,對任何人都有着無比的熱情,但當經歷得越多,就越冷。亦舒在一部小說《一千零一妙方》中寫到:「有一種身經百戰的冷淡,人就這般變得心腸剛硬,對自己,對別人,都不再顧忌憐惜。」冷淡,彷彿是年齡增加後的附屬品,亦舒筆下的這種冷,確是帶有百般的無奈。

無附帶條件的愛

在《寂寞鴿子》一書中,亦舒這樣寫親情:「對親人的愛應無附帶條件,她若上進,是她自願爭氣,她若遲疑跌倒,我們一樣愛她,不更多也不更少。」這種愛又是充滿溫度,有別於冷酷的狠角色。其實亦舒晚年身在加拿大,高齡產下一個女兒,聞說是疼惜到不得了,是心頭的一塊肉,《寂寞鴿子》的這一番溫言,大概是留給女兒的。