人類總是在重複犯錯

新年伊始,理應和樂,奈何新冠肺炎爆發,勾起香港人2013年沙士疫症的陰影。湊巧,數前年自己亦曾因肺炎入院,在那段漫長的診治過程,以及面對康復後體能大不如前的現實,多少感受到人類身陷病患的無助、不安與寂寥。

更感慨的是,即使現代社會相對古時,資訊流佈的速度更快、覆蓋面更廣,每個人接觸醫學常識的機會,也較古人更容易和便捷了,可是看到不同人類始終未吸取教訓,像沙士後城市的清潔度未見改進、隨時掉垃圾和吐痰的人處處都有,到今回新冠肺炎消息傳出後,仍然見很多路人未有危機意識,要戴上口罩保護自己或保障他人,除了萬分無奈,想起網絡MeMe「阿寶好忙」竭後語——唉,原來即使走過生死關頭,人類仍然總會重複犯上同樣錯誤。

我們非但不曾汲取史上各種疫情教訓,去提高生存的危機感和醫療智慧。很多時,因著科技厲害了、娛樂刺激了、遊走容易了,就會有種自鳴得意的虛妄,自以為見識多了聰明了,就自然懂得處理各類奇難雜症,實際上對環境變化及自身的敏度,往往有點掉以輕心。加上,都市人趕急的生活節奏、頻繁的社交及不節制的飲食習慣,更為當下世界增添無數新式都市病,生活並無變得更文明和自省。

藝術與醫學的相生相長

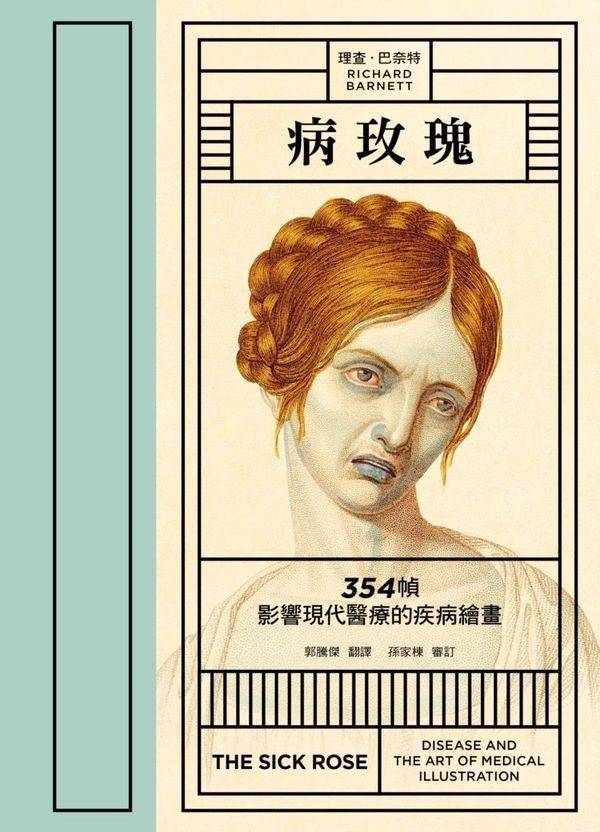

當代醫學文化史家Richard Barnett老早觀察到有關現象,故此先後出版了醫學藝術插畫書《病玫瑰》(The Sick Rose)及《手術劇場:470幀重現19世紀外科革命及器械的醫療繪畫》(Crucial Interventions)兩部疾病繪畫研究專書,展示數百幀與現代醫療有關的醫學藝術繪圖,從而幫助人們了解疾病、身體結構、病體變化等項目及其細節,從而去重新認識自己的身體。

現代社會,有病去看醫生,照X光等儀器及電腦紀錄病況,是極之尋常和基本的醫療程序。但回到19世紀,攝影器材和和科研數據系統未普及,但壞疽、魚鱗癬、蠣殼瘡等皮膚病,或霍亂、癌症、心臟病、寄生蟲、痛風等症狀,在民間倒是非常普及,醫生要怎樣去學習、分析及紀錄病者的身體變異?這部分,極之依靠一群訓練有素、專門繪製醫學病理圖片的藝術家從旁幫忙。

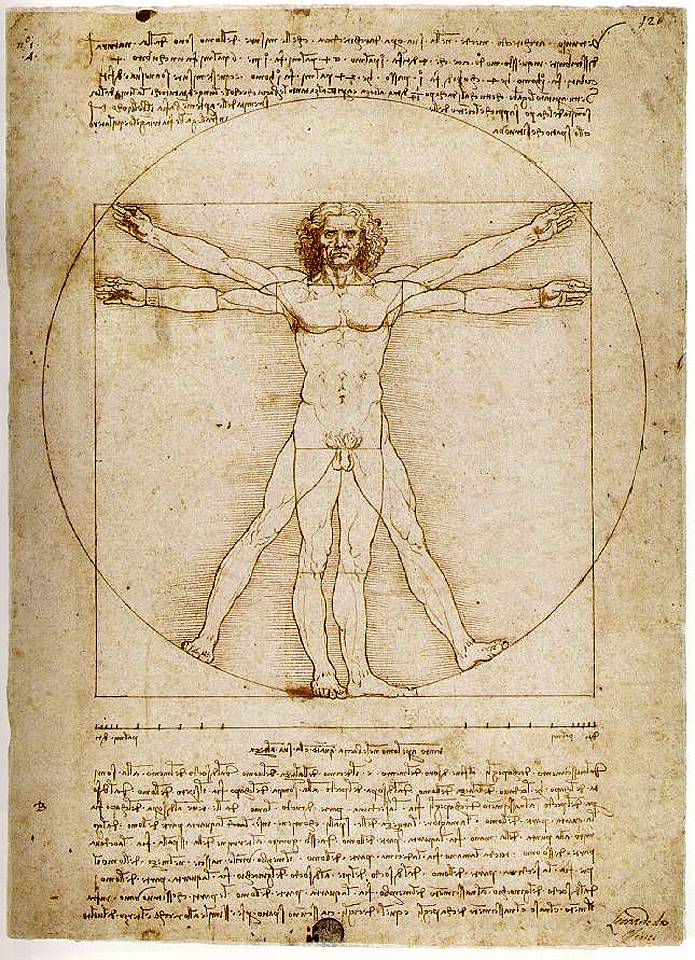

自文藝復興以來,醫學繪畫與插圖在西方醫學史中,一直佔有重要的地位,受過專業訓練的藝術工作者,會運用各自敏銳的觀察力、鉅世無遺的畫功,將患者病前病後、不同階段的發病表癥,透過畫筆逐一描畫下來,並輔以醫生的診斷文字和研究資料等,協助治療與施藥進度,或提供予其他醫者或後人研習之用。過去,英國著名史家Roy Porter的《醫學簡史》與《劍橋插圖醫學史》,以及Keir Waddington的《歐洲醫療五百年》,還有Clifford A. Pickover的《醫學之書》,均對這門學問有著非常專業和精細的研究。

從《病玫瑰》到《手術劇場》

醫學文化史定Richard兼有是詩人身分,故此理化地研究醫學病理外,亦從感性角度鑽研醫學藝術,並從收藏得來的世界一流醫學、健康與疾病史影像,包含早期埃及醫學古文獻,到最新近的功能性磁振造影掃描圖片的倫敦惠康圖書館(Wellcome Library)等,領略出別樹一幟的藝術性,認為圖像除了反映相關的醫學知識以外,其實還隱含若干思想、審美觀與價值觀。

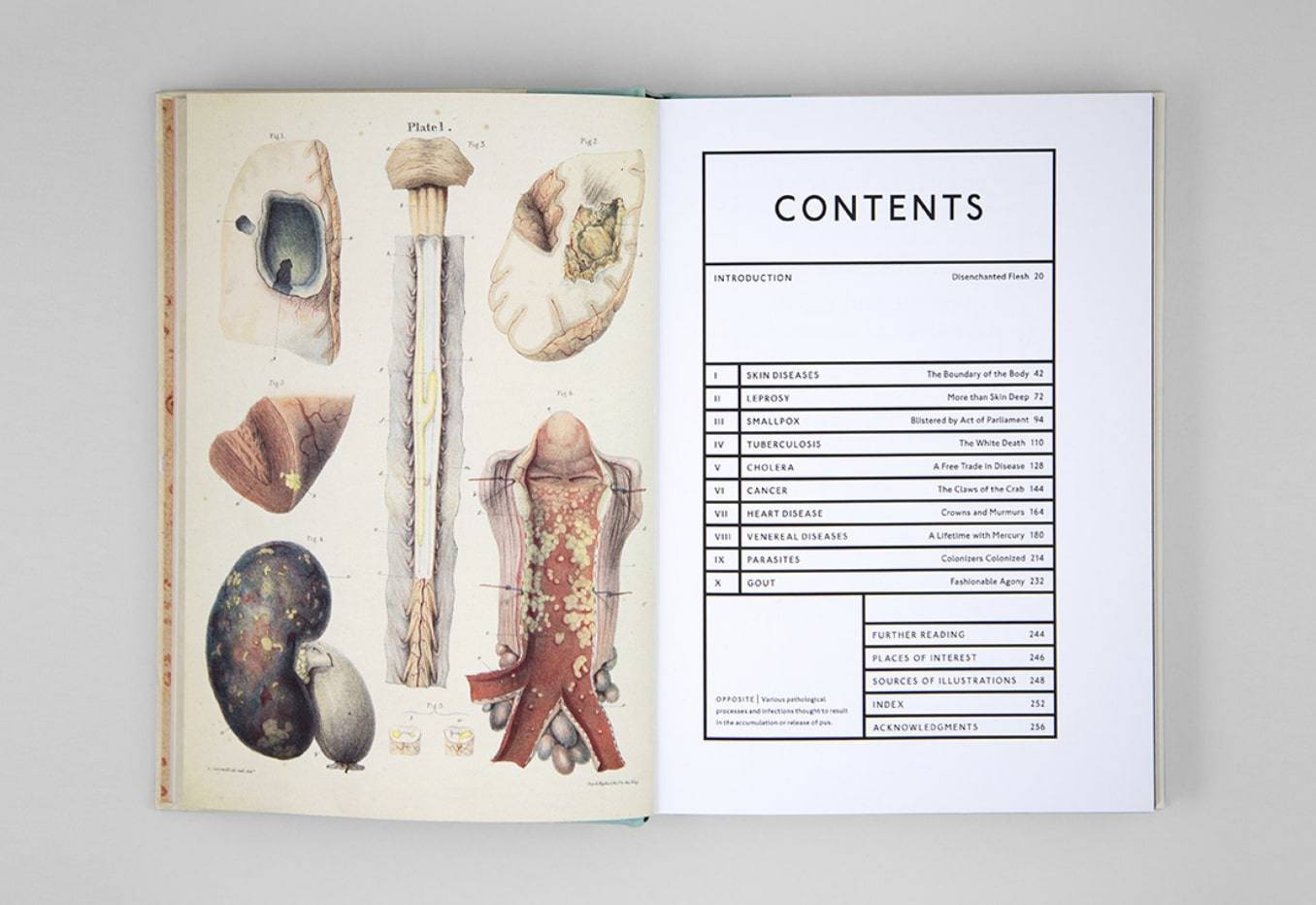

2015年,Richard聯同英國出版商Thames & Hudson編輯,首先編撰出《病玫瑰》此書,從龐大的資料庫裡,嚴選354 幀橫跨1790到1910年代、影響現代醫療的疾病繪畫輯錄成書,蒐羅世畀各地珍貴而詳實的醫學插畫,再結合相關的歷史地圖、開創性的圖表、當代病例註解和動人的概述,向讀者揭露流行病怎樣改變一個人的狀態,以及牢牢影響一個時代的政治、經濟與民生等範疇。

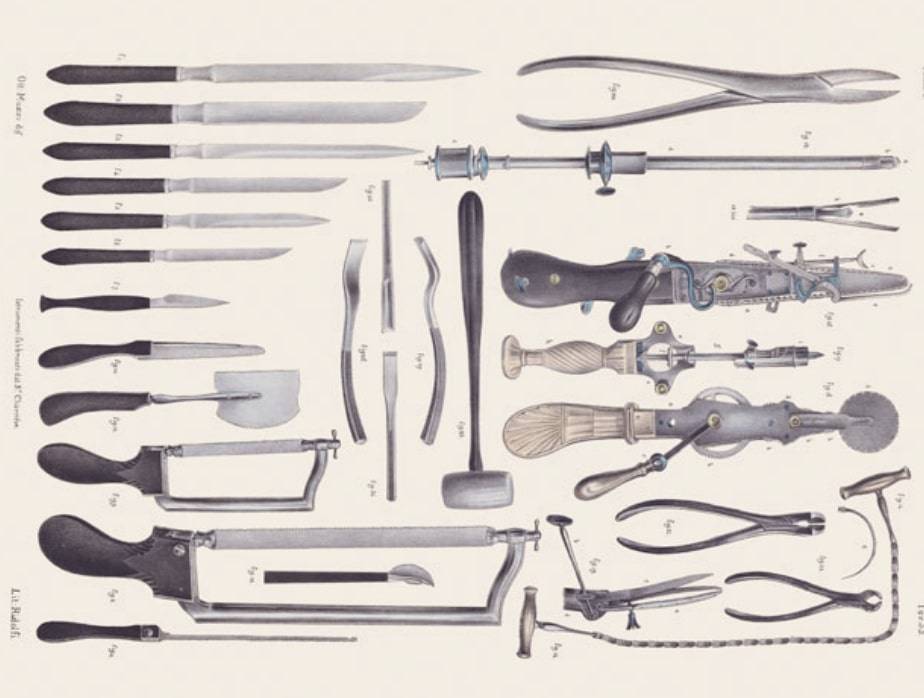

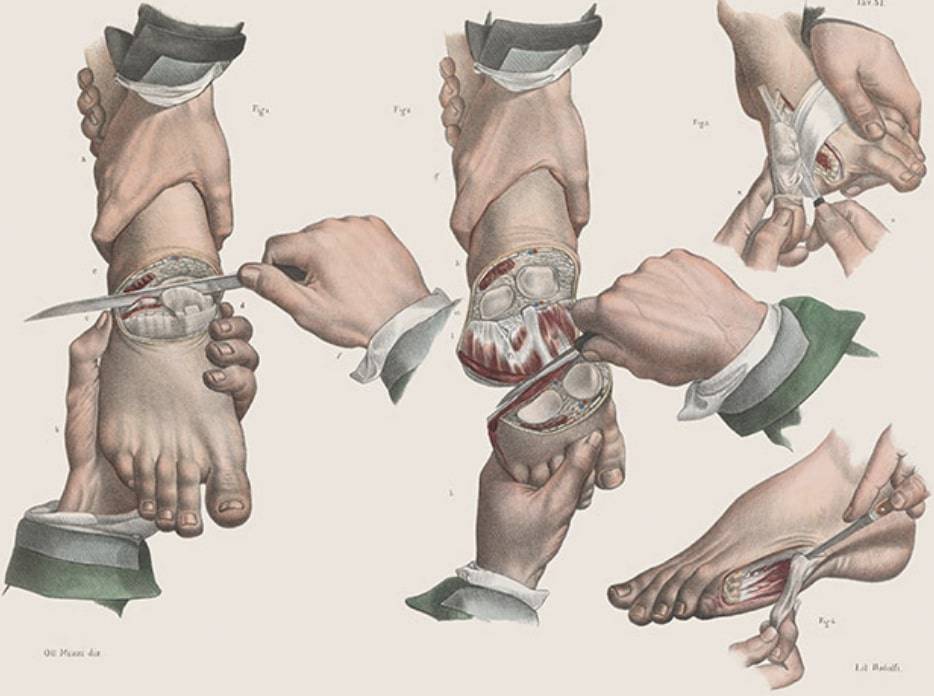

《病玫瑰》的寫實魔力與詭譎內容,出版後深深震撼了各地讀者,於是緊接2016年,雙方再度合作,推出新書《手術劇場》,以19世紀的外科手術技法與器械為主題,嚴選超過 470 幀叫人望之生痛的醫療繪畫,窺探在麻醉與消毒等現代技術發明前後,外科醫師執行手術的奧秘。

此書藉由一幀幀珍稀繪畫,止血、麻醉、消毒等現代工具出現前,外科醫生是怎樣使用人力、綁帶束縛病人,或者以皮帶和襯墊加壓止血等離奇手法處理病者,以至引發失血、感染等嚴重的生命問題,然後業界又怎樣將跟酷刑無異、死亡率大於戰爭陣亡率的外科手術,提升到如今的專業手平等,看罷可讓你透視古代醫學迷人卻可怕的一面。

疾病的存在,反映人文狀況

無論《病玫瑰》或《手術劇場》的疾病繪畫,雖然盡是膿液、皮疹、腫瘤、瘡疣等,又或手術開腔血腥不絕的畫面,閱後,你未必會感到愉悅,但絕對可以讓你增進更多實際和專門知識,明白科學與藝術之間怎樣互相啟蒙,醫學的拓荒時代的艱難與曲折,並且從醫療觀點以外,明瞭疾病除卻病象層次,還富有相當的人文意義——皆因疾病形塑了社會的時局、政策、經濟與文化,還有每個世代的人對於身體與人性的看法,意義深遠。